与青春期孩子对话,父母需要学习一种新的语言。

写在前面:

大家好,我是小羊,家有十岁男娃。

最近我发现五年级的儿子进入了一个新的阶段。父母说的话,他总是听不进去,并且会有一套自己的逻辑来跟你辩论,多说几句,就极为不耐烦。甚至跟之前同样的一句话,他竟然会有截然不同的反应,让我很困扰。

在编辑部跟大家吐槽,才知道同事花花的十岁女儿也有这个情况。孩子很容易对她的话产生对抗情绪,哪怕就是一句简单的“早上吃什么?”居然也被女儿嫌弃唠叨,让她和家人有点捉摸不透。她也很苦恼不知道该怎么跟这么大的孩子交流。

后来我做了功课,明白这是孩子进入青春期了。一般来说,女孩青春期启动时间是8~13岁,男孩是10~13岁,但现在的情况是,孩子们的青春期开始的越来越早。父母们会更早面临青春期孩子带来的挑战。

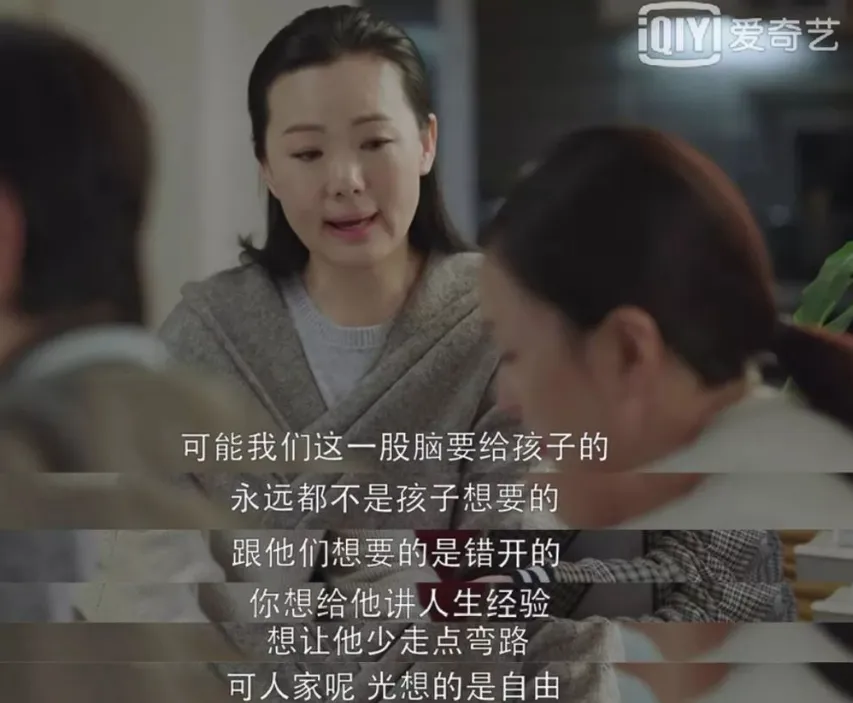

三川老师的女儿小丸子处于青春期的时候,她深有感触,“以前自认为很好很好的育儿方法,到孩子青春期,突然就被颠覆了”。用三川老师的话说,青春期小孩的特点是:意愿上很想做个独立的人,而能力上又做不到。意愿跟能力之间的落差,就会形成“青春期叛逆”。具体表现在你说的我都不听,我自己要做啥我其实也没有想好。

他们经常会无缘无故地冲父母发脾气,或者跟父母对着干,家长只好开启狮吼功,一遍遍重复同样的话,但是效果往往适得其反,亲子关系紧张。很多家长干脆选择少讲话,不再跟孩子聊天聊重要的事,结果导致孩子越来越大,当你想跟孩子好好对话的时候就更难了。

北京市一家机构曾抽样调查了3000多名中学生的心理状况,其中“对待父母的态度”一项中,有56.28%也就是超过半数的孩子都投给了:极度反感或痛恨父母。只有4.75%的孩子表示喜欢自己的父母。

瞬间觉得当父母太难了!到底应该怎么跟青春期的孩子交流?

还别说,真有方法。我在寻找答案的过程中,发现了一本书叫《青春期关键对话》。看了这本书,才知道,同一个孩子在儿童时期的养育经验并不能照搬到青春期,父母需要学习一种新的语言跟孩子沟通。更为重要的是,青春期是人生的重要阶段,亲子谈话对孩子的成长非常重要,家长不应该回避与孩子的对话,要学会跟孩子聊天,跟孩子之间建立信任关系,让孩子成为健康而自由的个体。

这本书的作者米歇尔·伊卡德是美国的教育家,她常年跟初中生和他们的父母打交道,对几千名青春期的孩子有着自己的观察和理解,这本书提供了耳目一新的跟青春期孩子聊天的方法和话题,对手足无措的家长非常有帮助,早看早受益。

以下来自《青春期关键对话》中的内容,已经获得青豆书坊授权。

一个事实:

接纳青春期孩子的特性

跟十一二岁的孩子对话,和跟其他年龄段的孩子对话有很大区别。

也许父母只是想单纯关心一下孩子一天的情况,结果孩子的反应却让他们茫然无措,孩子会发火、不耐烦或者对大人不屑一顾。

这不全是孩子的错。正常情况下,十一二岁的孩子会逐渐远离父母。我们应该主动学习如何同有独立意愿的孩子相处,而不能任由对立的情绪发酵。这是亲子良好沟通的关键。青春期的孩子不需要家长的呵护有加,而是独立探索的空间,家长需要接纳这个事实,给孩子提供他需要的支持。

并且,根据孩子的大脑发育特点,大概从11岁开始,青春期的大脑会自动过滤掉它认为多余的信息,把认为没用的内容直接删减掉,而14岁是男性青年阶段最危险的年龄。

父母要尽早和孩子一起,培养理性对话、深度对话和冷静对话的技巧,尤其在当今电子时代,传统的、面对面的谈话更加重要。父母可以有意识地做好规划,及早跟孩子谈论一些重要话题。初中阶段是黄金时机,孩子还没有距离父母很远,父母还能对孩子产生影响,不要等到孩子18岁,父母对孩子的影响已经非常有限了。

一个原则:

建立良好的对话模式

同十一二岁的孩子交谈,无论主题是什么,都可以尝试在一个交谈原则下进行,这个原则简称为“BRIEF”。

B(begin peacefully):心平气和地开始

我问家长们,跟上中学的孩子沟通哪一步最困难。结果大家的答案如出一辙:开头最难!孩子很可能要么立刻请你打住,要么对你说的话不屑一顾,或者干脆连连点头,敷衍了事,巴不得谈话能早点结束。

父母有时候会在没有任何计划的情况下直接开始对话,这样的效果往往不佳。我的建议是要心平气和地开始对话:父母不能用主观情绪去判断孩子。假使你发现孩子考得很差却故意瞒着大人,那么对话应该以客观的陈述开始:“成绩单好像已经发下来了—— 你的成绩跟我们预想的不太一样。”

我们也可以主动询问孩子,看看孩子的想法是怎样的,“你的成绩跟我们预想的不太一样。跟你自己预想的有没有差异?有什么话想跟我们说吗?”也可以预先跟孩子商量好谈话的时间,以免他们会觉得措手不及。“成绩单今天发下来了,我看我们得聊聊。你看是晚饭前合适,还是晚饭后?”

R(relate):共情,做好联结

十一二岁的孩子一般都有防卫心理,而且这个年龄段的孩子多数无法精准地解读人的面部表情和说话的语气,因此他们常常误以为大人生气了。要想避免这种误会,有一个最简单的办法:从孩子的经验和视角看问题,尽管这对于父母而言并不容易。

假如孩子瞒着不告诉大人成绩,你脑海里蹦出来的很可能是“撒谎”“品格有问题”这样武断的评判或决定。但你可以先深呼吸,冷静一下。下面这些具体的语句能让你与孩子产生共情,让他们乐意与你继续对话。

· “你最后肯跟妈妈说实话,一定是拿出了很大的勇气,妈妈愿意帮助你,不再瞒着妈妈感觉是不是要好一些。”

· “这确实挺难的。你现在心里的滋味一定很复杂。不过别担心,我们可以一起想办法啊。”

· “记得以前我上学的时候,有那么几次成绩也下滑得厉害,落在后面可真不好受。”

I:我主动提出问题,收集信息

正如人们常说的,每个故事都有三个版本:以“你”的视角讲述的,以“我”的视角讲述的,还有真实的故事。

父母应该更好地理解孩子从他的视角所体验到的真实感受,这样他们才更愿意敞开心扉,因为他已经认可了你所确立的身份——你是他的盟友,或者至少是一个跟他有共鸣的权威人物,这时你才能问孩子那些敏感的问题。注意,你不能立刻揭穿他的谎言,也不能急于要求他从中学到教训。提问时应保持一种中立的态度,要像一个不偏不倚的法官一样,去发现事实,最好能有一种置身事外的态度——尽管这个案子不是自己全权负责,但是仍然需要从多方面收集信息。

· “你什么时候发现自己成绩开始下滑的?”

· “你觉得导致成绩下滑最重要的原因有哪些?”

· “你想过要跟妈妈聊聊这事吗?”

E(echo):重复听到的话

我们都知道,反馈往往没那么顺利。对孩子所说的话表示赞同既是对他的认可,实际上也是在帮助开启孩子的大脑,让他们在下一个阶段能听得进我们的反馈——建议(或要求);从另一方面来看,它对大人也是一种检测,确保我们已经完全明白了孩子的想法,避免出现理解的偏差。你可以这么对孩子的观点表示赞同:

· 使用“听起来……”或“我听你说……”这样的表达:“听起来你的意思是,你知道自己成绩下滑了,但你觉得这事自己能处理好。”

· 概括关键部分:“我明白了,你本以为这段时间自己的成绩应该挺稳的,拿到成绩你也很惊讶。”

· 不妨用孩子说过的原话:“你觉得成绩下滑老师要负很大的责任,是吗?”

F(feedback):给出反馈

家长在提问和重复孩子的话这两个环节会发现一些问题,而反馈必须有的放矢,围绕着这些问题展开。绝不能把孩子的其他问题也拿出来数落一通,绝不能扩大问题的范围,比如“嗯,我看你不仅成绩下滑了,屋子里也乱得很,对妹妹还那么凶,也不知道尊重大人……”如此一来,大人越说越生气,很可能会让论战升级。为了证明自己是对的,孩子是错的,大人会把自己能想到的孩子的毛病统统数落一遍,这对孩子来说很不公平,而且最后的结果往往事与愿违。

你可以这样给孩子提出意见:

· 总结关键原因,向孩子说明下次应该如何避免类似的情况:“你想自己处理好问题,妈妈非常欣赏你这一点,但要是你能早点告诉我们,我们可以共同制定一个计划。”

· 先征询孩子的意见,问问他是否乐意听听父母的看法,然后再提出建议:“你愿意听听我的想法吗?”然后停顿片刻。“我们一起制定个计划吧。你先说说,你觉得首先得怎么办,然后我来说说我的看法。”

学会跟孩子谈话的五个锦囊

01

No:父母把自己当主角

Yes:父母要扮演助理,而不是总经理

孩子到了大概 11 岁的时候,大脑会发生一些根本的改变,开始向成年人的大脑靠近,但是真正达到一个稳定态的成人大脑却要用上 10 到 14年的时间。对于父母和孩子而言,最为关键的都是耐心。在这十几年的时间里,大脑的前额叶皮层——负责批判性思考、解决问题、解读面部表情和风险评估的区域,其实是在休息。

父母要记住,和十一二岁的孩子谈话时,你只是多出来的一双观察的眼睛和倾听的耳朵,只是在他们需要的时候伸出援手的助理,而不是负责一切的总经理,孩子只有经过反复的实践,才会越来越有责任心,才能更好地决策。

可以这么说:

·“我能帮上你什么忙吗?”

·“想要达到目标的话,你还需要什么?”

·“你想听听我对这件事的看法吗?”

02

No:过于心急,一说话就爆

Yes:慢慢来,别着急,给孩子留白

十一二岁孩子的大脑很容易受到激烈情绪的刺激,家长情绪失控大喊大叫时,孩子大脑的某个区域反而会体验到强烈的满足感,同时也会直接忽视家长的观点!当你和孩子的冲突无可避免时, 最好的办法就是等待。

初中生和事情过了就忘的小孩子可不一样,事情发生后,即便大人没有当即做出反应,过段时间再跟孩子谈也未尝不可,因为他们仍然能从中吸取教训。正是因为这个年龄段的孩子比较容易冲动,我们更有必要教会他们如何放慢反应速度,不要意气用事。

如果孩子气冲冲地指责你,说你给他午饭带的三明治没按他的要求来,你不妨这么回答,“嗯,我这会还没想好该怎么回答你。我先想一会,过几个小时再跟你说。”孩子看到你没有当场发飙,而是说你得思考一下,这段留白也会让孩子冷静下来。

03

No:跟孩子说话皱眉头

Yes:舒展面部表情,不要大惊小怪

我听到家长谈论得最多的办法就是跟孩子谈话时,不要皱着眉头。

哈佛教学医院麦柯莱恩医院的神经心理学和认知神经影像中心的主任黛博拉·约格伦-托特博士,做过一项人们面部表情的小型研究。结果发现,青少年无法准确解读人的面部表情,通过看人脸照片识别情绪的正确率仅有50%。

多数情况下,他们会把皱着的眉头误读为生气。但实际上,比如我自己跟孩子沟通的时候,皱眉头有很多原因,不一定是生气的缘故。有时皱眉头是我正在非常全神贯注地听他们说话;有时皱眉头是因为我得一边听他们讲事情,一边还要忙自己手头的活儿;有时皱眉头是为了表现自己能感同身受。

但孩子们一看到我皱眉头,就以为我生气了。本来我只是随口问一下孩子今天的情况,没想到孩子的回答却是,“你干嘛这么烦?!”我觉得莫名其妙。但孩子的感受很可能是这样的:他抬起头来,看到你正微微皱着眉头(你自己或许并未意识到),他心里会觉得有压力,我是不是又做错什么了?

在跟家里的初中生谈话之前,尤其是孩子告诉你的消息让你大吃一惊、措手不及或者心烦意乱时,我建议这个时候你不妨假装自己是晚间脱口秀节目上的明星,因为打了太多肉毒杆菌,眉毛已经完全动不了了。

不要表现得很惊讶,而是装出一副若无其事的样子。对于十一二岁的孩子而言,这反而是一种解脱——因为你没在评判他。眉头越是舒展,孩子越愿意向你敞开心扉,因为他知道,你会营造出一个安全的中立地带,他可以随心所欲地讲话,想说什么就说什么。

04

No:不要过分关注孩子的一举一动,像监工一样审问孩子

Yes:边做事边聊天

初中生白天在学校疲于应付各种各样的事情——交作业,哪个老师提了哪些要求,吃午饭的时候坐在哪儿才能让大家注意到(或者注意不到)自己,总之,他们一天中要做很多决定。也难怪孩子回到家后需要自我减压的空间和时间。要是孩子一进门,家长就迎上来问这问那,孩子会觉得你可能是事先计划好要给他一个措手不及,他们的反应自然不会太友善。

我们要尽量表现得很随意地跟孩子说话,最好的办法是,你可以征询孩子的意见,问他愿不愿意跟你聊会天,约定好具体的时间,也可以更尊重孩子的想法,让他们自己决定时间。

这么做不仅给孩子留出了足够的时间和空间进行自我减压,也充分尊重了孩子的自主权,让他自己计划安排时间,而这样的自主权是当今孩子极度缺乏的,你越是不那么迫切和渴求,孩子越是不那么抗拒。

孩子一边做其他事情,一边跟父母聊天会更加坦诚,比如坐车、玩电子游戏、骑车、和爸爸妈妈一起烹饪时。总体而言,如果家长跟孩子谈话时有直接的目光接触的话,他们的反应通常是点点头,顶多也就是简短地答应几句。这个规律在男孩身上似乎更明显,所以要想好好聊天,不如先给他们找点事做,让他们忙碌起来。

三川老师和白老师一直强推的每天家庭十分钟,就是一种非常有效的跟孩子沟通的方式。他们从小丸子上小学的时候就开始坚持下来,每天晚上一起聊十分钟,不管什么内容都可以,自己看的书,见的人,听到的故事,自己的思考等等。还有一家人共读一本书,共同旅行这些家庭传统,越早建立越好。既能创造共同话题,也能远离学习成绩容易让孩子紧张的主题,非常有利于聊天的可持续进行。等孩子到了青春期,也不用担心没啥说的了。

05

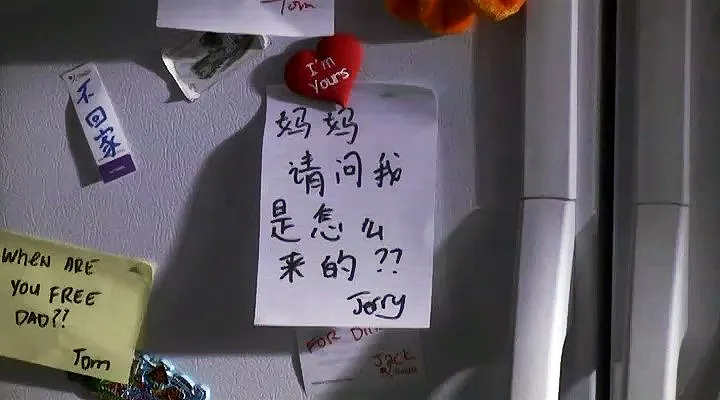

No:跟孩子之间只有口头交流一种方式

Yes:建立多种交流方式,口头、书面交流、短信交流

对于有些孩子来说,书面交流的效果比口头交流要好。这或许是因为他们是听觉型学习者,也可能是他们觉得书面交流留有足够的时间思考,与口头交流相比,他们不需要当即做出回应,所以也更保险稳妥些。

我见过一些家长会准备一个线圈活页本,家长先写下一些问题,比如“下一次你想看哪部电影?”“你最近……的情况如何?” 孩子写好答案后再交给父母,如此来回传递。还有些父母会借助电子产品,用社交软件和孩子聊天,既轻松有趣,也能了解孩子的想法。

白老师曾经分享过一个跟小丸子交流的做法,让小丸子拥有自己的秘密笔记,吐槽什么都可以,其他人都不能看,写完了就锁起来。这其实是给了孩子一种自我交流的方式,给了她发泄的空间。

最后还有一点,跟孩子谈话不一定非得是父母。如果有合适的机会,父母可以拜托信得过的好朋友去跟孩子聊聊重要的问题。让孩子知道,如果有什么心事的话,不仅可以找你倾诉,也可以找你的一位值得信任的朋友。这也是帮助孩子培养友谊、建立信任和拓展安全网络的好方法。

写在最后:

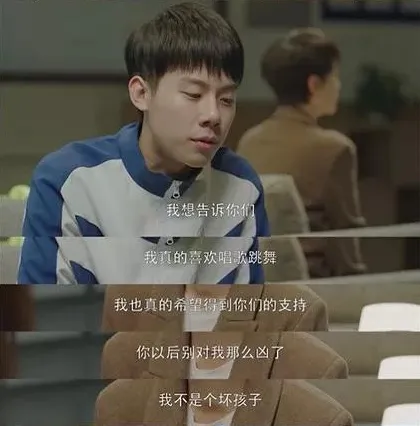

在讨论这个问题的时候,白老师问我们,我们总是在强调家长应该怎么做,你们知道孩子在想什么吗?他关心什么,苦恼什么吗?白老师说,他会在自己上的哲学营里跟每个孩子聊天,不是聊学到了什么,而是聊他们关心啥。结果有一个男孩就说,他很苦恼自己个子特别矮小,别的男生都是又高又帅。这让白老师很惊讶。

其实,青春期跟孩子交流的秘诀关键也在于多关注孩子的内心,真正去了解孩子在想什么,喜欢什么,苦恼什么,而不是孩子必须完成什么。当家长从这个角度出发,就会更容易建立让孩子信任的谈话氛围,更容易把谈话进行下去。

各位读者朋友,你知道自己的孩子的真实想法吗?知道他每天在想什么吗?为什么苦恼吗?今天不妨就换个思路跟孩子聊聊。如果你知道自己孩子真正的想法,恭喜你,你赢得了孩子的信任。欢迎你来留言炫耀。

文中配图来自电视剧《小欢喜》剧照

本文转自 https://mp.weixin.qq.com/s/K7HrcaOws_s6_xV1JKSQ0w,如有侵权,请联系删除。